دمشق – نورث برس- رافي طعمة

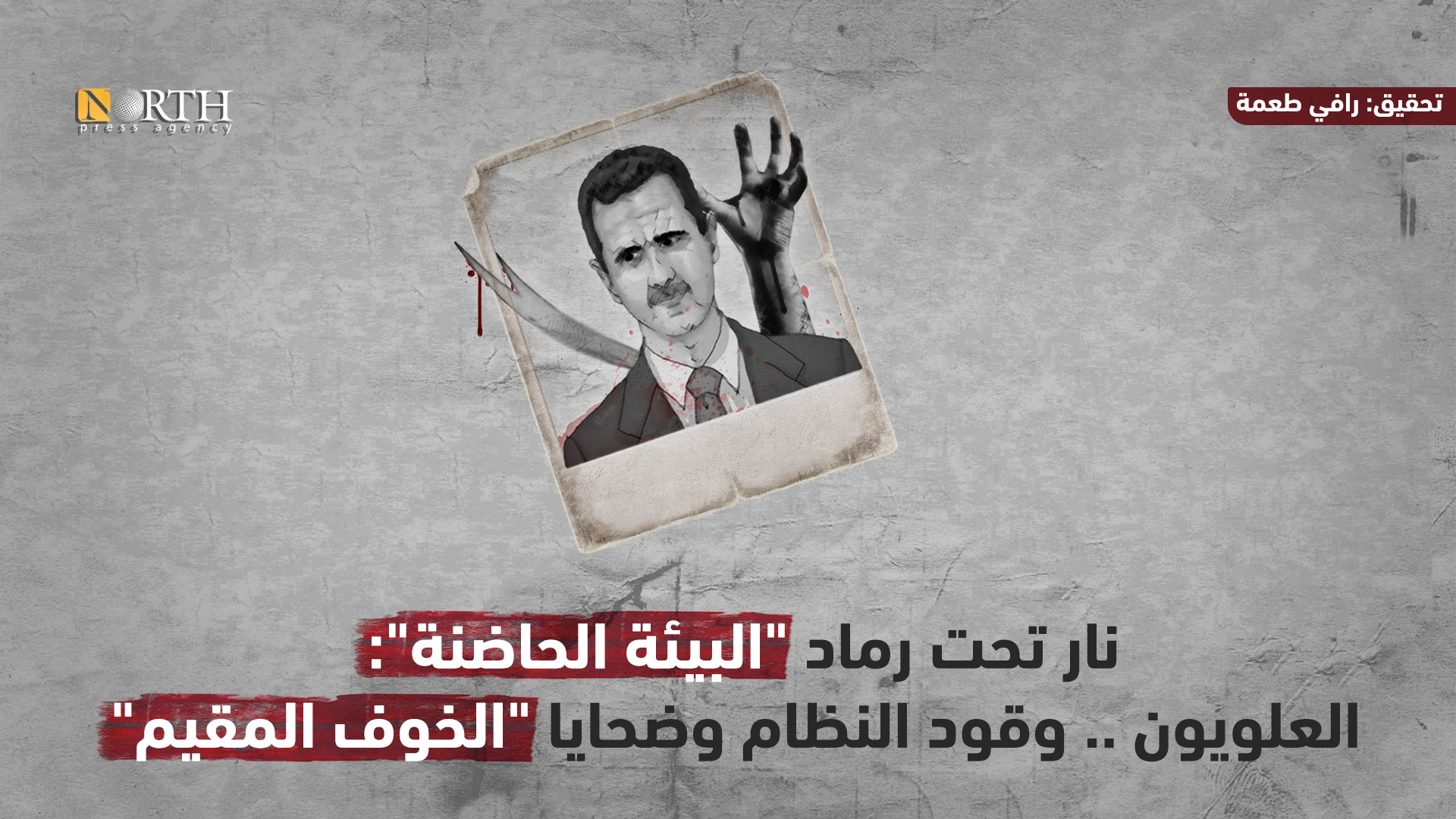

على بعد أمتار من أحد الحواجز التابعة للنظام، في الطريق الدولي الواصل بين دمشق واللاذقية، يغمز عنصر التفتيش لصحفي يعرفه ترجّل من سيارته لإلقاء التحية عليه، ويسأله: “شو أستاذ، مطوّل ولا رح يقحطولو” يقصد الرئيس السوري بشار الأسد، رافعاً يديه إلى السماء مبتهلاً “الله يخلصنا منهم عن قريب.”

قد تكون هاتان العبارتان من قبل أحد أبناء الطائفة العلوية، المحسوبين على النظام، والمتطوع منذ نحو ست سنوات في فرع الأمن العسكري الأسوأ صيتاً في البلاد، أكبر دلالة على حجم التململ الذي يشعر به أبناء الطائفة على النظام وكبار رموزه بمن فيهم رئيسه بشار الأسد.

هذا النظام الذي استبسل معظم أبناء الطائفة العلوية في الدفاع عنه طيلة السنوات الماضية من عمر الحرب السورية، وقدموا على مذبحه عشرات آلاف الضحايا من شبابهم قبل أن يكتشفوا أنهم لم يكونوا أكثر من وقود في حربه على الشعب السوري بمختلف مكوناته، بمن فيهم العلويون أنفسهم.

لكن هذا الاكتشاف المتأخر، لا يجده بعض أبناء الطائفة كافياً لتخلي العلويين عن النظام الذي أتقن طيلة عقود اللعب على وتر الخوف لدى الطائفة التي ينتمي إليها وتنتمي إليه بالاسم، فيما يرى آخرون أن الانهيار السريع الذي تسير إليه البلاد قد لا يترك مجالاً للخوف “القديم” مقارنةً مع هذا الموت متعدد الأوجه والاحتمالات.

قبل نحو أسبوعين، في بداية شهر آذار/ مارس، وفي معقل وحاضنة النظام بريف جبلة، استنفرت الأجهزة الأمنية السورية العشرات من عناصرها لاقتحام بلدة الدالية (67 كيلو متراً جنوب شرق اللاذقية) وقرية زاما (50 كيلو متراً جنوب شرق اللاذقية).

السبب كما تقول مصادر أهلية من القريتين لـ”نورث برس” كتابات وشعارات على جدران المباني الرسمية والجدران تدعو لإسقاط نظام الأسد ورحيله.

وقالت مصادر أهلية في قرية زاما إن العميد سهيل الحسن، الذي ينحدر من القرية نفسها (قائد الفرقة 25 مهام خاصة، والمعروفة بـ”قوات النمر) تدخل بشكلٍ شخصي لتطويق هذا “التمرد” والبحث عمن يقف وراءه.

هذا التمرد “الأوضح والأكثر صراحةً” كما يقول سمير (اسم مستعار لمعتقَل شيوعي سابق من ريف جبلة)، قد يكون الأول من نوعه في المنطقة المحسوبة على النظام، منذ بداية ثمانينات القرن الماضي.

يتذكّر “حينها كان العشرات من الشبّان “الثوريين” والمتحمسين والذين ينتمون بشكل أساسي لرابطة العمل الشيوعي، يوزعون المنشورات المناهضة لنظام الأب حافظ الأسد، وضمنها جريدة الحزب “الراية” عبر رميها في المنازل أو لصق الشعارات في الشوارع، على جدران المنازل.”

انتهت حالة التمرد تلك بحملة واسعة شنّتها أجهزة المخابرات، استمرت حتى نهاية الثمانينات، وأسفرت عن اعتقال العشرات من أبناء الساحل، وغيرهم من أبناء باقي المناطق السورية، وزجهم لسنوات في معتقلات النظام وسجونه.

“ما أشبه اليوم بالأمس، مقولة لا يمكن أن تصح هنا والآن”، كما يقول معتقل آخر من اللاذقية عاش تجربة السجن لتسع سنوات.

يقول أبو الوفا (الاسم الحركي خلال الملاحقات الأمنية): “بعد حملة القمع الرهيبة التي مارسها النظام على معارضيه اليساريين، أخمد كل صوت معارض، كان الثمن الذي دفعته نخبة المجتمع العلوي (حينها) باهظاً بحيث أن أي إمكانية لتكرار ما حدث في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي غير واردة اليوم.”

يصف “أبو الوفا” تلك التجربة بأنها “يسارية طفولية وطوباية ليس لها أي حامل على الأرض، فما بالك اليوم مع تهشيم النخبة اليسارية بفعل عوامل القمع وعوامل ذاتية داخلية، فضلاً عن لعب النظام على الوتر الطائفي، وتكريس الخوف في نفوس العلويين وعقولهم من الطائفة السنية.”

وبالفعل، اصطف العلويون منذ بداية الاحتجاجات إلى جانب النظام، وشكلوا مع تحول الاحتجاجات إلى العسكرة ميليشيات للدفاع عنه على غرار قوات الدفاع الوطني، فضلاً عن تجنيد الآلاف من أبناء هذه الطائفة (تمثل وفقاً لأكثر الإحصائيات واقعيةً نحو 11,5 في المئة من مجموع السكان في سوريا) للقتال في صفوف الجيش السوري.

“دعمُ العلويين للنظام كان بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت، فهو ولد من رحم هذه الطائفة التي نجحت عبر حزب البعث في الوصول إلى السلطة في سبعينات القرن الماضي عبر حافظ الأسد (1930 – 2000)، الذي منحها امتيازات لم تكن تحلم بها، ومكّن أبناءها من تبوّؤ أعلى المناصب والرتب في الدولة” كما يقول كاتب معارض من أبناء الطائفة يرفض أن يصنف نفسه بأنه “علوي”.

لكن التعديلات الشكلية التي حاول الرئيس الابن كسب ود الطائفة السنية عبرها لم تمنع من اندلاع احتجاجات واسعة ضد نظامه المورّث، تحولت سريعاً إلى حرب مدمرة وكارثية على عموم الشعب السوري، ومن ضمنهم العلويون.

وكانت “حركة أحرار العلويين”، وهي حركة مناهِضة للنظام السوري وثّقت خسائرَ الطائفة العلوية من المقاتلين منذ بدء الحرب في سوريا 2012 حتى نهاية العام 2017.

وفي بيان للحركة عقب اجتماع – لم تحدد مكانه – عُقد بحضور أعضائها “تم فيه دراسة الوضع الحالي والمستقبلي للطائفة في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها بعد زجّ شبابها في الحرب لحماية أربع عائلات لا يتجاوز عددهم 250 شخصاً وهم “عائلة الأسد ومخلوف وإسماعيل وخير بيك”.

وذكرت الحركة أن أعداد القتلى تجاوزت الـ 133 ألفاً فيما بلغ عدد المُعاقِين 67 ألفًا و3800 مفقود، مضيفة أن في مدينة طرطوس فقط لقي “89567” مقاتلاً مصرعهم، وأُصيب بحالة إعاقة “58216” آخرون، وفي اللاذقية سقط “28589” قتيلاً و “4568” مُعاقاً وفي حمص 6543 قتيلاً وفي حماة 8760 قتيلاً.

وأضافت أن أكثر من 300 عائلة فقدت كل أبنائها وأصبحت بدون معيل كما أن أغلب تلك العائلات لا تتلقى أي رواتب.

لكن هذه الخسائر الفادحة في طائفة لا يتجاوز عدد أبنائها الثلاثة ملايين شخص لم تكن فيما يبدو كافية لانسلاخ الطائفة عن جلادها، كما يقول أيمن (ناشط حقوقي علوي) رغم حالة القهر والفقر الذي تعانيه كغيرها من مكونات الشعب السوري الأخرى.

ورغم التعويل من قبل بعض النخب السورية على حالة التململ التي تشهدها البيئة الحاضنة للنظام، وتحديداً العلوية، إلا أن الناشط الحقوقي يرى أنه “بالرغم من تفاقم الأوضاع الاقتصادية سوءاً على سوء، لا يمكن الرهان على أي حراك شعبي ضاغط على النظام، سواء من قاعدته الموالية أو تلك التي هربت من جحيم ثورة تكشفت عن إرهاب” كما يقول.

ويضيف: “بعد 10 سنوات على تلك “الثورة” فإن أحداً داخل سوريا لا يرى إمكانية أقل سوءاً مما يعيشه في أي تغيير، فالناس مقتنعون أن لا قيمة لدورهم مهما فعلوا، والقوى التي تتحكم بالأزمة السورية، أي الغرب وروسيا وإيران وتركيا هي وحدها صاحبة الإمكانية لتغيير هذا الوضع.”

يعبر الناس علناً عن غضبهم من فساد النظام وحكومته.. وفي الوقت نفسه يعبّرون عن اعتقادهم أن هذا النظام هو أهون الشرور” على حد قوله.

ويوضح: “يلعب دوراً هاماً في هذا الأمر، غياب أي قوى سياسية أو اجتماعية منظمة داخل المجتمع السوري الممزق طائفياً وعشائرياً، عمودياً وأفقياً. فحتى البعث الحاكم لم يعد له أي دور سوى دوره السلطوي.”

ويضيف أيمن: “ربما سيبقى الأمر على هذا الحال حتى فك الحصار الغربي المضروب على حياتهم،

فالحصار الغربي اليوم يعزّز وضع وسيطرة النظام أمام السوريين في الداخل، على العكس مما يريد أصحاب هذا الحصار.”

سياسية معارضة (فضّلت عدم الكشف عن اسمها) تقيم خارج سورية وتنتمي إلى تيار علماني في المعارضة السورية، قالت لـ”نورث برس”، إن هذا التململ في صفوف العلويين لن يؤدي إلى مظاهرات، إلا أنه بالتأكيد يزيد من تفسخ البيئة الحاضنة للنظام”، وتشير إلى أن “غياب بديل سوري وطني هو ما يبطئ الانهيار.”

وترى المعارضة التي تنتمي للطائفة العلوية أن: “الخوف من وصول المعارضة، وخاصةً الإسلامية لحكم سوريا هو أكثر ما يخيف العلويين.”

ورغم قناعتها بأن “النظام لعب على موضوع الإسلاميين منذ اليوم الأول للاحتجاجات، إلا أنه لا خيارات بديلة لدى العلويين عن هذا النظام، فالمعارضة سيئة وطائفية وإقصائية” على حد قولها.

ولا تعتقد المعارِضة العلمانية أن هذا التململ “العلوي” سيأخذ طابعاً منظماً بسبب فقدانه لقيادات تحرّكه، ومن هنا ترى بأن “المعاناة ستستمر، وانهيار النظام كذلك. نحن حالياً نعيش سيناريو العراق.”

من جهته، يقرأ حازم مصطفى (اسم مستعار لصحفي وكاتب مقيم في اللاذقية) هذا الحراك الذي تشهده المنطقة الساحلية، وخاصةً حالة الاحتجاج التي سجلتها قرى في ريف جبلة، في إطاره العام كما يقول “هذه الاحتجاجات نادرة الحدوث، ولا يمكن القول إنها تمثّل تياراً حقيقياً فاعلاً على الأرض.”

يعود ذلك بحسب مصطفى إلى شبكة أسباب منها الارتباطات العائلية التي تجعل المراقبة والمعاقبة موجودة دائماً، وهو ما يعني أن الفردية تحكم هذه التصرفات المعارِضة، خاصةً أن سمعة المعارضة في الجبل مرتبطة بسياق نتائج عشر سنوات من الفشل السياسي والعسكري واﻹنساني، ويضاف لها الكمية الكبيرة من التشفي بأهل الجبل لموقفهم الداعم للنظام السوري.

ويعتقد الكاتب مصطفى أنه “حتى لو كان هناك تيار جديد ناشئ بين اﻷجيال التي شهدت مرارات الحرب، وملّت من النظام والمعارضة على السواء، إلا أن النظام ما زال عبر احتضانه الدولة هو المرغوب والمطلوب منه مكافحة الفساد والمفسدين وتحسين اﻷوضاع الاقتصادية، ومن الصعب القول بافتقاد النظام مراكز قوته بين أهل الجبل العلوي.”

ثمّة من يراهن على الشعوب، ويرفض صيغة السؤال حول “تململ العلويين” أو الفصل بين مكونات الشعب الواحد.

يمثّل هذا الاتجاه الناشط والكاتب (أيهم .م) الذي يرى أنه “من الصعب اختصار الأزمات الإنسانية الكبرى بصورة قطعان يمكن أن تصحو أو تُغيّب مرةً أخرى، ويصعب أيضاً فصل ما يجري في سوريا من تحولات شعبية عما جرى ويجري في المنطقة.”

ويشير تحديداً إلى مظاهرات لبنان، والأهم من لبنان مظاهرات العراق الذي عانى عنفاً أشد بكثير من العنف الذي تفشى في المجتمع السوري، كما يقول.

يضيف الكاتب “في العراق لجأت قوى مسيطرة إلى سياسة اغتيالات للناشطين خوفاً من نهضة وعي العراق بذاته، الشعوب تتحرك ككتلة واحدة ووعيها مترابط وقديم حتى لو بدا الأمر لبعض التيارات الفكرية أنه يمكن تجزئته.” حسب قوله.

ويقدم نموذجاً عن “الفهم القاصر لما يجري” فيقول “في بداية الحدث السوري تلقيت طلباً من باحث فرنسي للقاءٍ موضوعه الأحداث المتفجرة في المدن السورية، حديثه تمحور حول الطوائف وإمكانية تقسيم البلدان، واعتبر أن الدراسات الغربية “لم تخرج من اعتقادها المرَضي بجدوى تقسيم المنطقة إلى دول طائفية.”

يقول: “كان ردي واضحاً وقاسياً على فرضياته التي تعبّر عن جهلٍ فاضح بتعقيدات قواعد وعلاقات شعوب المنطقة، جهلٌ استمر منذ أيام وجود الاستعمار الفرنسي ولم يتغير مع تطور الزمن.”

“البيئة الحاضنة إذاً لا يمكن اختصارها بطائفة أو بمجموعة علاقات طائفية لكي لا نصطدم بذات الجبل الجليدي، فيغرق تحليلنا للأحداث كما غرقت كل تحليلات الفرقاء خلال السنوات العشر الماضية” حسب قول أيهم.م.

ويلفت إلى أن: “المعارضة المسلحة والدول الداعمة لها فشلت، لأن تحليلها للواقع السوري كان مبنياً على وجود طائفة صغيرة العدد تدعم النظام السياسي القائم، وبالتالي هزيمتها عسكرياً هو أمر سهل كما توقعوا.”

هذا الافتراض كما يقول الناشط اصطدم بقوةٍ وعنف بحقيقة بسيطة، وهي أن الدول عبارة عن تقاطع مصالح كثيف معقد ومتشابك، وأن الافتراض الطائفي إن قبلنا جدلاً بوجوده هو رأس الجبل الجليدي الطافي على سطح المحيط، بينما تقع قاعدته الضخمة تحت منسوب المياه.

ويعتقد (أيهم.م) أن “غرق التايتانك والمعارضة المسلحة كان لذات السبب: عدم رؤية الكتلة الحقيقية الداعمة للنظام السياسي القائم، وهي ليست طائفية، بل خليط من المصالح المتشابكة المعقدة للغاية والتي أحرقت التيارات الإسلامية بقسوة بالغة.”

لكن صعوبات النظام السياسي الحاكم من جهة أخرى تنبع، وفقاً للكاتب نفسه، من رهانه أيضاً على إمكانية تبسيط مقارباته السياسية في تعامله مع الوعي المتبدل للسوريين وحصرها في قضايا عسكرية أو اجتماعية بسيطة ومنها بعبع الجماعات الإسلامية المتطرفة.

وبالرغم من إقراره بأن التململ موجود في البيئة الحاضنة وفق التعريف الموسع والذي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالمسألة الطائفية فإنه يعتقد أن “هذا التململ ليس محصوراً باتجاه النظام السياسي القائم، بل يشمل أيضاً تململ السوريين من كافة أجنحة المعارضة السياسية وإخفاقاتها الكارثية في تقديم أي خطاب سياسي عقلاني يقدم حلولاً ممكنة للأزمات التي تعصف بالمجتمع وتنتهك الهوية والوجود السوري.”

ويضيف: “التململ هو حركة المجتمع ككل باتجاه الوعي، وهو لم يُصِب فقط البيئة الحاضنة بالمعنى السياسي والاقتصادي، بل أصاب أيضاً البيئة الحاضنة للمعارضة المسلحة، فهو إذاً إعادة تموضع شامل للقوى السياسية في الساحة السورية والتي ليست السياسة فيها اكتشافاً حديثاً أو أمراً طارئاً على ثقافة أهلها.”

ويخلص الكاتب أيهم.م، إلى أنه “لن يصل التململ إلى أي انفجار في المدى المنظور، لأن الجميع يعي أنه لا يمكن حسم المسألة عسكرياً أو اجتماعياً في ظل وجود قوى دولية متعددة متعارضة الإرادات والأهداف تملك جيوشاً وطائرات ومدرعات جاهزة للاستخدام، وبالتالي فإن أي تململ من أي طرف سوف يتم سحقه بقوة ووحشية من قبل الدول المتدخلة في الشأن السوري.”

ولا يتحدث الكاتب هنا عن طرف النظام السياسي الحاكم كما يشدّد، بل عن كل أطراف الصراع دون أي استثناء لأي منها “معادلة التوازن هذه مفروضة على الجميع، أصبح الشأن السوري منذ عدة سنوات بيد قوى أكبر من طاقة السوريين وإمكاناتهم.”

ومن هنا يعدّ أيهم.م أنه “ثمّة وعي شعبي عام بضرورة إيجاد مخرج سياسي واقتصادي شامل تشارك فيه الدول اللاعبة على التراب السوري، ربما نحن على أعتاب وعي جديد بالهوية السورية الجامعة كمرحلة أولى لتشكل هوية أكبر منها قد تشمل بعض الدول المحيطة بنا، هوية مصالح متعارضة حكماً مع هوية المصالح العنيفة للمشاريع المطروحة الآن وعلى رأسها المشروع الإيراني والمشروع التركي.”

ويقول: “من يراهن على الغضب الشعبي ضد النظام السياسي القائم كمن راهن على الغضب الشعبي ضد تيارات المعارضة المسلحة، ربما الغضب الحقيقي للسوريين موجه ضد الدول التي بالغت في الاستهزاء بالهوية السورية، وربما هي من يزداد توحد السوريين على إدانتها، وأعتقد أنه يجب عدم دفع السوريين إلى التفكير بالتحالف مع الشيطان لتحريك مياه التوازنات الدولية الراكدة.”

رغم أن السواد الأعظم من العلويين شكل الحاضنة الرئيسية للنظام والوقود لحربه، لكن هناك العديد من الأصوات من داخل الطائفة خرجت عن صف الإجماع، فيما لم تحسن المعارضة السورية استغلال الأمر، بل أوغلت من خلال خطاباتها وممارساتها في استهداف العلويين، قبل أن تظهر الجماعات الإسلامية مثل “النصرة” لتوغل في الجرح.

ولعل استهداف العلويين في قرى شمال اللاذقية، وخطف نسائهم وأطفالهم، وذبح رجالهم من المزارعين البسطاء، بتواطؤ من النظام الذي أوقع الجماعات الإسلامية الغازية في فخه، مثال حي عما كان يعنيه التخلي عن النظام الذي حرص على توظيف ما حصل للمزيد من شد عصب الطائفة إليه.

اختصاصي نفسي (رفض الكشف عن هويته) يشرح لـ”نورث برس” خلاصة سياسات النظام مع بيئته الحاضنة ومع الأقليات الأخرى.

يقول: “استخدم النظام بعبع الإسلاميين لتحقيق أهدافه الدعائية حول الخطر الذي يمثله هؤلاء على الأقليات، وبالتالي ضمان حشد هذه الأقليات وعلى رأسهم بيئته الحاضنة من العلويين خلفه، وربط مصيرهم ببقائه.”

ويشير إلى أن النظام بالرغم من المأزق الحالي الذي يواجهه، وانفضاض البيئة الحاضنة من حوله، ما زال يراهن على أمرين “العامل الأساسي الذي تم استخدامه من قبل وحتى اليوم هو الخوف، الخوف أهم انفعال بقائي، أي يخاطب أعمق الحاجات وهي البقاء، ومن جهة أخرى الأمل، فبضعة رسائل أو أساطير أو منح مالية، تجعل الموالي يتشبث بالوضع الراهن تحت شعار اللي بتعرفو أحسن من اللي بتتعرف عليه.”