رشاد عبدالقادر

لم تكن تلك السيدة الكردية المسنّة التي تجلس في الصف الثاني، تهتمُّ بعشرات الصحفيين المتواجدين في قاعة المؤتمرات في فندقٍ قرب ساحة “تقسيم” بإسطنبول، ولا بالمتحدثين السبعة الجالسين على المنصة، ولا بمئات آخرين تجمّعوا في القاعة المزدحمة يوم الخميس الدافئ على غير عادته، في 27 فبراير/شباط 2025. لم تكن تهتم بكل ذلك. كانت تعرف ماذا تريد؛ تنظر إلى الشاشة العملاقة خلف الصف الطويل للمتحدثين من حزب المساواة والديمقراطية (DEM)؛ تعدّل وضعية جلوسها بأن تميل شمالاً مرّة، ويميناً مرّة أخرى، وكأنها تجلس على الجَمر.

بدَتْ السيدةُ في السبعينات من عمرها، ترتدي سترة صوفية بيضاء بدون أكمام، وشال رأس أبيض يغطي فمها، لكنها أبعدته عندما تغلّب حماسها على حصافتها؛ وأطلقت “زغرودة” في غير أوانها، ربما احتفاءً بالمتحدث الذي رحّب بالحاضرين باللغة الكردية. تصفّق قبل الجميع، وتتوقف آخر الجميع؛ تشجع المتحدثين على المضي قُدُماً، وتجاوز المداخلات، والتمهيدات، للوصول إلى لحظة الذروة التي تنتظرها بنفاد صبر.

السيدة الكردية المحافظة بثيابها الريفية لا تعرف -على الأرجح- السياسةَ. ولا تعرف مفاهيم “الاستراتيجية”، “الاشتراكية الواقعية”، “الرأسمالية”، “النزعات القومية المتطرفة”، “الفيدرالية”، “الحكم الذاتي”، أو مفهوم “الحلول الثقافوية”، التي تحدّث عنها الزعيم عبد الله أوجلان في رسالة قُرِأت بالتركية والكردية. مع ذلك، وقفت، وبدأت تزغرد وتزغرد وبصوت أعلى هذه المرّة، عندما ظهرت صورة الزعيم على الشاشة العملاقة.

فهي في قرارة نفسها، تعلم بغريزتها أن هذه مجرّد مفاهيم؛ تفصيلات صغيرة أمام حقيقة الزعيم الذي يجلس هناك في وسط الصورة، بشحمه ولحمه، يحمل رسالته التي كتبها بخط يده، وينظر إلى عدسة الكاميرا من دون مواربة، أو تردد، بعد 26 سنة سجيناً في جزيرة إمرالي المعزولة، وقبل ذلك بـ20 عاماً لاجئاً في سوريا هرباً من الاعتقال، ثم قبل ذلك بـ10 سنوات، عندما بدأت تتشكل في ذهنه لأول مرّة فكرة “كردستان” عام 1969. لقد أمضى الرجل 56 عاماً من حياته البالغة 76 عاماً، ساعياً وراء حلم يتخلّى عنه الآن بِرمّته، ومن دون شروط.

صفّقتْ طويلاً، مثل آخرين كثيرين في قاعة المؤتمر الصحفي. البعض الآخر كان مشدوهاً تماماً من مضمون رسالة أوجلان التي استمعوا إليها توّاً، لكن السيدة انتظرت، غير عابئة، حتى لحظات المؤتمر الأخيرة لتعبّر عن امتنانها لممثلي حزب (DEM)، وتَربُت على أكتافهم بعد إدارتهم لهذه العملية المعقدة التي أطلقها أصلاً زعيم حزب “الحركة القومية التركية” (MHP) دولت بهتشلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو يرقد الآن في المستشفى معلّقاً بين الحياة والموت.

لا تميّز السيدةُ بين “القضية” و”الزعيم”؛ كلاهما واحدٌ لديها. إلّا أنّ أنصاراً آخرين، وجدوا صعوبة في استيعاب ما جرى: هل تخلّى أوجلان فعلاً عن “الكرد وكردستان”؟ مقابل ماذا وافق على عملية المصالحة؟ أذهبَ كل شيء سُدىً؟ أكثر من 50 ألف قتيل، ونحو 450 مليار دولار نفقات، ونحو 14٪ خسائر في الناتج المحلي الإجمالي التركي. لم يستطع البعض الآخر التوفيق بين فَدَاحة الخسائر وغموض المكتسبات، فلجأ إلى نظريات المؤامرة، ومفادها أن: رسالة الزعيم مشفّرة؛ لا يستطيع حلّ شيفرتها إلّا أصحاب الحلّ والعقد. بينما ذهب آخرون إلى أنه “قصد عكس ما قاله”، فـ”رَمْيُ السلاح” معناه التمسك به، و”وقف القتال” معناه المضي قُدُماً فيه.

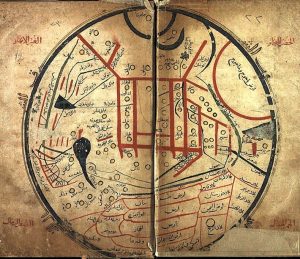

إلّا إن رسالة الزعيم ليس بها شيفرات، ولم تقصد عكس ما قالته. إنها ببساطة تدعو إلى السلام القائم على “الأخوة الكردية التركية“، منذ أن شارك الكرد المروانيون بطريقة حاسمة إلى جانب القائد ألب أرسلان السلجوقي التركي في هزيمة البيزنطيين وفتح أبواب الأناضول في معركة “ملاذكرد” عام 1071. وكان من نتائج هذا التحالف أن أعلن أحمد سنجر (1086-1118)، حفيد ألب أرسلان، تأسيس مقاطعة “كردستان”. لكن الزعيم في رسالته يرفض فكرة دولة قومية كردية، أو إقليماً كردستاني فيدرالياً، أو حكماً ذاتياً، أو “حلولاً ثقافية”، ويرى أن العالم قد تجاوز هذه الطروحات، وأن الحلّ هو في بناء “المجتمعات الديمقراطية”، وعلى الكرد والأتراك النضال معاً من أجل تحقيق ذلك. ومن المفيد في هذا السياق الإشارة إلى خريطة التركي محمود الكاشغري التي تعود إلى عام 1072، ويوضح فيها “أرض الأكراد“، في الموقع الجغرافي ذاته الذي يوجد فيه الكرد اليوم.

غالباً، لا تهتم السيدة بمعرفة ما تعنيه “المجتمعات الديمقراطية”، فـ”كردستانـ”ـها واضحة كالشمس في كبد السماء: حاضرة في وقفتها، تصفيقها، زيّها، زغاريدها، حماسها؛ حاضرة في اتخاذها قرارَ مشقّة حضور مؤتمر صحفي؛ حاضرة في الجَمْر الذي كانت تجلس عليه، في ابتسامتها العريضة، وهي تشاهد بعد طول انتظار الزعيمَ على الشاشة؛ حاضرة في تَرْبِيْتِها على الأكتاف؛ تُطَمْئن، تُؤكّد، تُوقِن بأنها “كردية”، وأن “كردستانـ”ـها في القلب قبل أن يكون كياناً بحدود جغرافية.

لكن كرداً آخرين، بكوا في ذلك اليوم. كان الحدث أكبر من طاقتهم على الاحتمال. ففكرة “كردستان” الكبرى التي ظنّوا أنهم رضعوها مع حليب أمهاتهم، بَدَت أبعد ما تكون عن التحقيق، منذ أن دعا إلى ذلك الشاعر أحمد خاني في قصيدته المشهورة قبل أربعة قرون؛ وبعد أكثر من مئة سنةٍ من محاولة طمس هويتهم بنعتهم أنهم “أتراك الجبال” إبّان سردية الدولة القومية التركية، وبـ”البويجية” إبّان سردية الدولة القومية العربية. فشلت السرديتان، وبقي الكرد، بل وازدادوا قوة بفضل حركتهم السياسية المدنية.

لم يكن الكرد وحدهم مَنْ بكى. سبقهم الأتراك إلى ذلك قبل أربعة أشهر، عندما طلب دولت بهتشلي القومي المتشدد، في كلمة طويلة من داخل قاعة مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، من عبد الله أوجلان إعلان حلّ حزب العمال الكردستاني وإلقاء السلاح مقابل العفو المشروط عنه، داعياً إلى إطلاق عملية سلام ومصالحة واسعة في البلاد. وقتها بكى القوميون الأتراك أيضاً، فقد كان خطابه تاريخياً، يتجاوز الخطوط الحمراء التي اعتادوها، وقد يكسر ذلك الصدع بين المجتمع التركي والكردي، ويؤدي إلى تغيير واسع في تشكيل الكتل الانتخابية في البلاد.

لكن، لماذا أطلق بهتشلي مبادرته هذه؟

قبل أشهر من سقوط الأسد، كان واضحاً تزايد خشية الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه بهتشلي، من عواقب الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة ولبنان، والفوضى التي قد تحدثها في الشرق الأوسط، لا سيما وأن الكرد كانوا قد بدأوا يستعدون للاستفادة من الفراغ الذي تركه تراجع نفوذ إيران في سوريا، وانهيار حزب الله أمام الضربات الإسرائيلية المتتالية. وفي كلمته في البرلمان، أثنى بهتشلي ولأول مرّة على التنوع الذي كان في الدولة العثمانية، رغم أن القوميين الأتراك دأبوا تاريخياً على عدم الاعتراف بذلك. وسَرَت في أوساط القوميين حينه أن بهتشلي أقدم على هذه الخطوة استجابة لتغير موازين القوى بسبب الحرب الإسرائيلية، وقطع الطريق على أي سيناريو قد تفقد فيه تركيا النفوذ في سوريا، أو ربما وفي سيناريو أسوأ، قد تضيع فيه أراضٍ تركية.

ولكن يبدو أن الأمر أعقد من ذلك. ففي أكتوبر/ تشرين الأول عندما أطلق دعوته، لم يكن بهتشلي يتوقع سقوط الأسد في التوقيت الذي سقط فيه، إلّا أن الضرورة دفعته إلى طرح عملية السلام في تركيا لتجنب “الكارثة الاستراتيجية” المحتملة في سوريا. وقد رأى بهتشلي، ومن خلفه أردوغان، أن تركيا تحتاج إلى إقناع الكرد الذين باتوا أكثر جرأةً لا سيما في سوريا، بأن أفضل خيارٍ لهم هو التحالف مع الأتراك.

المبادرة يكتنفها الغموض

ومنذ ذلك اليوم، ما زلنا نتناقش حول أبعاد الكلمة التي ألقاها بهتشلي، ونتابع الخطوات التي اُتخِذت بعد ذلك، بكثير من الغموض؛ لأن السلطات التركية غير شفافة تجاهها. وثمة أسئلة مهمة لا تزال تطرح نفسها حتى بعد قراءة رسالة أوجلان: هل عملية السلام بدأت حقاً؟ هل تفاوضَ على الخطوات التالية أم لا؟ وما هي هذه الخطوات؟ وإذا كانت عملية السلام قد بدأت فعلاً، فلماذا تبدو وكأن بهتشلي هو صاحبها ومحرّكها الوحيد، رغم أنه على فراش الموت؟ ولماذا يحرص أردوغان لدى الحديث عن هذه العملية، أن يكون كلامه مقتضباً؛ ويستخدم عبارات عامة ومحايدة؟ لماذا لا يُظهر أي التزام علني بالعملية؟ لماذا تتحدث تركيا عن انفراج مع “الكرد”، بينما تضغط عليهم من طرف آخر: تعزل الساسة الكرد من الإدارات المحلية، وتضغط على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عسكرياً؟ والأهم من كل ذلك: هل هو حقاً بداية حلّ تاريخي؟

إذاً، على الرغم من ذهاب التحليلات إلى ربط عملية السلام مع التطورات في سوريا، إلّا أن تسلسل خطوات بدء الانفتاح، لا تتطابق مع ذلك. والإصرار على هذا الربط، قد يحول دون رؤية الدوافع الأكثر براغماتية وحيوية بالنسبة إلى أردوغان.

ويمكن اختصار أهداف/ توقّعات أردوغان من هذه العملية في ثلاث نقاط:

الهدف الأول: يحتاج أردوغان إلى قرار إجراء انتخابات مبكرة، كي يتمكن من الترشح مجدداً إلى الانتخابات الرئاسية. فبعد انتخابه ثلاث مرات، يُحظر عليه دستورياً الترشح لمرة رابعة في انتخابات 2028، إلّا عن طريق تعديل دستوري أو إجراء انتخابات مبكرة. ويبدو أن الانتخابات المبكرة هو الأسهل كخطوة أولى، لكن موازين القوى الحالية داخل البرلمان لا تسمح لحزب “العدالة والتنمية” بتمرير القرار. أمّا إذا تعاون نوّاب حزب المساواة والديمقراطية (DEM)، فإن أزمة أردوغان يمكن حلّها. ويبدو أن هذا الهدف متفق عليه ما لم يحدث انهيار في عملية السلام.

الهدف الثاني: هو خشية أردوغان من مرشح الحزب الجمهوري الذي سينافسه في الانتخابات الرئاسية. والمرشحون المحتملون للرئاسة هم: أكرم إمام أوغلو (جمهوري)، وهو رئيس بلدية إسطنبول، ومنصور يافاش (جمهوري بتوجهات قومية)، وهو رئيس بلدية أنقرة، ثم أوزغور أوزيل، زعيم الحزب الجمهوري، وأخيراً أوميت أوزداغ، زعيم حزب “النصر” القومي المتطرف، وقد اعتقلته السلطات التركية أخيراً بتهمة الحض على الكراهية. لذلك يسعى أردوغان إلى تفتيت صفوف المعارضة قدر الإمكان، ودفعها إلى الاقتتال الداخلي. ويأمل أن يزج بأبرز المرشحين، أكرم إمام أوغلو في السجن، ليمهّد الطريق أمام المرشحين المتبقين الثلاث للدخول في منافسة وتفتيت الأصوات. ففي حالة وفاة بهتشلي، قد يقنع أردوغان منصور يافاش الانتقال إلى صف القوميين، واستلام زعامة الحركة القومية. وسيلجأ أردوغان إلى إقناع حزب المساواة والديمقراطية (DEM) بتقديم مرشح كردي قوي، على الأقل في المرحلة الأولى من الترشيحات، وذلك كي يدفع بأصوات الناخبين إلى التشتت على أساس عرقي. وإذا استطاع أردوغان المضي قُدُماً في عملية السلام، فإن أصواتاً كردية كثيرة ستذهب إليه في نهاية الأمر.

الهدف الثالث: يسعى أردوغان إلى الضغط على حزب المساواة والديمقراطية (DEM) لدعمه في مشروع تعديل الدستور، الذي يهدف أساساً إلى السماح بإمكانية انتخاب الرئيس إلى الأبد، وألّا يكون حاجز الـ50٪ شرطاً للفوز. ورغم أنه من المستبعد أن يوافق حزب (DEM) على ذلك، لكن إن حصل ووافق، فإن تركيا ستتحول إلى نسخة روسية في الحكم، وستظل هذه الوصمة تلاحق الكرد لفترة طويلة قادمة.

إن كان الأمر كذلك، لماذا يبدو أردوغان متردداً تجاه العملية؟ يبدو من الواضح أن أردوغان قد خطط تماماً لذلك مستفيداً من الدروس والتجارب التي تعلّمها إبّان عملية السلام في 2013-2015. والدرس الأول هو أنه لا يمكن تحقيق النجاح في الانفتاح على الكرد، إذا وَاجَهتْهُ معارضةٌ قومية تركية متماسكة. فعلى الرغم من أن الأحزاب القومية التركية تشكّل 20٪ من الأصوات في الانتخابات، إلا أن الخطاب القومي قادر على التعبئة بما يفوق ثقله الانتخابي. والدرس الذي تعلّمه أردوغان في تلك التجربة، أنه ينبغي تفكيك صفّ القوميين الأتراك، لإنجاح العملية.

أما الدرس الثاني، فهو السلوك الذي ينبغي أن تنتهجه الحكومة في أثناء عملية التفاوض. فقد تعلم أردوغان من تجربة 2013-2015، أن انخراط الحكومة العلني في التفاوض، سيرتدّ سلباً، وقد يتسبب في فشل العملية. ومن اللافت للنظر، أن حزب “الحركة القومية” الذي كان أحد أهم أسباب فشل عملية السلام في 2013-2015، هو من أهم الداعمين في عملية السلام الجديدة، رغم أنه لا يزال غير واضح كيف استطاع أردوغان أن يقنع بهتشلي أن يكون هو من يُطلق صافرة البداية.

ويبذل أردوغان جهداً استثنائياً، كي لا يظهر بأنه منخرط في العملية أو رافضاً لها. ففي عملية السلام الجديدة، يتبع تكتيكاً دقيقاً: يظهر وكأنه غير مستعدٍّ للتصالح، مع الاستمرار في التفاوض؛ أي أنه يتبع سياسة “العصا والجزرة” مع حزب (DEM)، وهذا ما يمنحه اليد العليا في المفاوضات. وستؤدي في نهاية المطاف، إلى تقسيم الكرد؛ قسم يقبل التفاوض، وآخر يرفضه. وسيصب ذلك في مصلحة أردوغان ليقول لجمهوره من القوميين: انظروا إلى الكرد الذين يرفضون التفاوض. كما أن اتّباع سياسة “اللّين المتشدد” بتبادل الأدوار بينه وبين بهتشلي، سيربك صفوف الناخبين المعارضين والمؤيدين الذين سيشعرون بالحيرة تجاه السلوكيات المتناقضة التي تتخذها الحكومة؛ فهي تتفاوض وفي الوقت ذاته تقمع. ومن شأن ذلك أيضاً أن يخلق البلبلة في صفوف الحزب الجمهوري، وعدم قدرته على اتخاذ موقف واضح من العملية: فإذا أعلن صراحةً تأييده للعملية الجديدة، سيُتهم بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني، ومحاولة تقسيم الدولة، وإذا اتّخذَ موقفاً متحفظاً، فسيُتَّهم بالوقوف عائقًا في وجه السلام وعرقلة العملية. وإذا دعم العملية، سيخسر أصوات القوميين المتشددين والقوى اليمينية الوسطية؛ وإذا لم يدعمها، سيفقد بعض الأصوات الكردية. وكلما ازداد تخبطه في هذا الوضع، ترسّخ الانطباع بأنه حزب “لا يجيد الإدارة، ولا يصلح للحكم”.

وأردوغان سيكون هو الفائز مهما كانت النتيجة. فإذا ما سارت الأمور بسلاسة وحلّ حزب العمال الكردستاني نفسه، فإنه سيزعم أن الفضل في إنهاء تمرد دام 40 عاماً يعود إليه، وسيدخل الانتخابات القادمة في مواجهة معارضة ضعيفة. وفي حال لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، فإنه سيبدو قوياً من خلال تضييق الخناق على المعارضة، وملاحقة القوات الكردية في سوريا.

لقد امتنع أردوغان طوال هذه الفترة عمداً عن تولّي دور مباشر في العملية، تاركاً الساحة لبهتشلي، وذلك للفصل بين مستقبله السياسي ومجرى المفاوضات. وإذا صحّ هذا الاستنتاج، فهذا يعني أن عملية “الانفتاح” على الكرد، ليس مجرد مناورة سياسية، بل مبادرة أوسع تقودها الدولة. وقد عبّر عن ذلك بصورة غير مباشرة نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية”، أفكان علاء، عندما قال “إن جوهر نداء [أوجلان] هو أن يلقي التنظيم السلاح، ويحل نفسه، لكننا ننظر أيضاً إلى ما سينتج عن ذلك.” فالأمر لا يتعلق فقط بإلقاء السلاح، بل يكتنفه أيضاً مدى إمكانية تحقيق ذلك. فتحقيق النتائج المطلوبة لا يزال أمراً غير مؤكد، ويحتاج إلى مبادرة أوسع لضمان نجاحه.

لكن لماذا أصلاً سيتخلى حزب العمال الكردستاني عن سلاحه؟

بعد تأسيسه في نوفمبر 1978، بدأت قيادة حزب العمال الكردستاني بنقل نشاطه خارج تركيا، وانتقلت إلى سوريا في بداية عام 1979، مستفيدةً من ظروف إقليمية سمحت له بتأسيس قاعدة عمليات خارج نطاق الضغط التركي. وكان هذا التحوّل جزءاً من استراتيجية الحزب لتأمين بيئة أكثر أماناً واستقراراً لاستمرارية النضال الكردي. ويعني ذلك عملياً، أن الحزب وُلِدَ تركياً، لكنه ترعرع ونما سورياً. أردوغان وبهتشلي يدركان ذلك.

عندما انسحب نظام الأسد من مناطق بشمال شرق سوريا في بدايات الحرب الأهلية، استطاع أبناء المنطقة، بمختلف مكوّناتهم، وبقيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومجلس سوريا الديمقراطي (مسد)، تأسيس كيان أشبه بدويلة لها هياكلها العسكرية والإدارية والقضائية. واستطاعت “قسد” و”مسد” أن تحكم ولأول مرة المنطقة ذاتياً. وتمكنت من توطيد سيطرتها على الأرض وإضفاء الشرعية على سلطتها من خلال مؤسسات الإدارة الذاتية. وفي أثناء حربها مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ترسّخ دورها بوصفها فاعلاً إقليمياً رئيسياً، وضمَنَتْ أيضاً الدعم الدولي عسكرياً، وفي أحيان كثيرة سياسياً. وعرفت “قسد” سريعاً المزايا الاستراتيجية لبناء الدولة والدبلوماسية وإقامة التحالفات. وبعد 30 عاماً من القتال المسلح، وآلاف القتلى، بات حزب العمال الكردستاني ابناً شرعياً للمنطقة التي ترعرع فيها، ويجد أنّ مستقبل شمال شرق سوريا يستحق أن يضحّي الحزب بحلّ نفسه، ويفتح الطريق كاملاً أمام “قسد” ككيان بتوجهات سورية، فذلك أكثر صواباً استراتيجياً.

لقد كان للقضية الكردية دائماً بُعداً جيوسياسياً. وكلّما أَمْعنت الدول التي تسيطر على كردستان في قمع الكرد، استطاعوا التحوّر والتكيف؛ فقد تحوّلت قضيتهم القومية من التمثيل السياسي والثقافي، إلى قضية أمن إقليمي، ولم تعد قضية الكرد تنحصر في مسائل الهوية وحقوق الأقليات، بل أصبحت مسألة إقليمية، تشكل ديناميكيات القوى الأوسع في الشرق الأوسط، وتتأثر بها.

مع ذلك، لا يزال مستقبل شمال شرق سوريا غير واضح. إذْ أنّ قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تتصدى يومياً لهجمات “الجيش الوطني السوري” الذي يعمل وكيلاً لتركيا. ولن تخفّف أنقرة هذا الضغط، إلّا إذا نجحت “عملية السلام” مع حزب “العمال الكردستاني”. حينها، قد تصبح تركيا أكثر استعداداً لتلطيف موقفها تجاه “قسد”، وتعيد النظر في مخاوفها من أن حكم الكرد السوريين للمنطقة يشكل تهديداً وجودياً على أمنها القومي. ولكي تغيّر تركيا موقفها، يجب أن يكون هناك فصل واضح بين “قسد” و”مسد” من جهة، وحزب العمال الكردستاني من جهة أخرى، وحلّه وتقديم ضمانات بأن الحدود الحالية ستظل من دون تغيير. كما أن إشراك الكرد في هيكلية الحكم في سوريا أو استبعادهم، يُعدّ عاملاً حاسماً في تشكيل ميزان القوى الإقليمي، لا سيّما في التأثير في ديناميكية العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية التي لا تزال حذرة من توسع نفوذ أنقرة في المنطقة. ومن دون اندماج الكرد في العملية السياسية، لن تشهد سوريا استقراراً على المدى البعيد.

وأردوغان يدرك أن “القضية الكردية” داخل تركيا، لم تعد مسألة اعتراف بالحقوق الثقافية أو التمثيل السياسي، بل باتت تتعلق بالتموضع الاستراتيجي والأمن الإقليمي. وقالت الباحثة التركية آرزو يلماظ، إن عملية السلام الحالية لم تعد “مبادرة سلام تقليدية تهدف إلى حل المظالم التاريخية؛ بل هي عملية بناء تحالفات، حيث تُملي التحالفات الإقليمية وميزان القوى إطار المشاركة.”

في هذا السياق، يمكن فهم مضمون رسالة أوجلان. فالرؤية التي يقدمها، تحاول أن تخرج “القضية الكردية” من إطارها القومي الضيق، إلى قضية بناء “مجتمع ديمقراطي”، وكان هذا واضحاً في الرسالة إلى وجهها صلاح دمرتاش إلى الكرد والأتراك عموماً. ويقول فيها:

لا تخَفْ من السلام ولا من المصالحة يا أخي. لا تخف من تكاتف التركي والكردي معاً لجعل تركيا أقوى. لا تخف من دعم أي خطوة تنقل المنطقة إلى السلام. لا تخفْ، حتى نستطيع هذه المرة إسكات الأسلحة وإفساح المجال للسياسة كي تتحدث. وبالنضال السياسي فلنتغلّب سوياً على الفقر والبطالة والجوع والظلم وعدم المساواة. ولْنسعَ إلى توجيه المليارات التي تُنفَق على الحرب نحو الشعب مباشرةً. ولا ننسَ أن السلام يعني أيضاً الخبز والعمل والرزق.

أردوغان ليس ديمقراطياً إلّا بمقدار ما تخدم في ضبط معارضيه، وهو أيضاً ليس قومياً إلّا بمقدار ما تجلب من أصوات إلى صناديق الاقتراع. الإسلاميون لا يؤمنون بالديمقراطية ولا بالقومية. مع ذلك، سيضطر أردوغان، إذا نزع سلاح حزب “العمال الكردستاني”، إلى إطلاق سراح الآلاف من الساسة الكرد من السجن، والسماح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية، طالما أن هذه المشاركة لا تصب في مصلحة معارضيه، ولا تناقض أجندته. ودمرتاش يدرك ذلك، فالنبرة العامة في رسالته أنه يدعو إلى الصبر والإصرار، إذْ أن السلام والمجتمع الديمقراطي لا يأتي دفعة واحدة، ويدرك أيضاً مشقة الطريق الطويلة إلى إقناع الأتراك بأن الكرد رصيد في تركيا، وليسوا تهديداً لها. ويحاول أن يوضح أن عملية السلام هذه ينبغي أن تنتقل من عملية تتمحور حول العنف، إلى عملية تتمحور حول السياسة والقانون.

وسيجد الكرد في سوريا أنهم مضطرون إلى خوض هذه الرحلة الشاقة أيضاً في إقناع الآخرين بأنهم رصيد، وليسوا تهديداً، وأنه يمكن بناء منطقة، إقليم، دولة، سلميٍّة سعيدٍة مزدهرة، وأنّ تنوّع الهويات إغناءٌ، وإنكارها إفقارٌ ومضيعة. ومهما يكن من أمر “عملية السلام” التي أطلقها بهتشلي وأوجلان؛ فقد تفشل وقد تنجح، لكن المؤكد أن “قضية الكرد” لم تعد مجرد تطلّعات قومية، بل عاملاً حاسماً في بناء مجتمع رفاه متصالح مع نفسه.

السيدة الكردية الريفية في المؤتمر الصحفي كانت تعرف بغريزتها التي عجنتها مئات سنوات الكفاح، أن المغزى ليس في مضمون الرسالة؛ المغزى في الصورة الأكبر، العملاقة.